- ホーム

- 商品紹介

蒲生観光交流センターで販売している蒲生・加治木・姶良の特産品や工芸品のご紹介

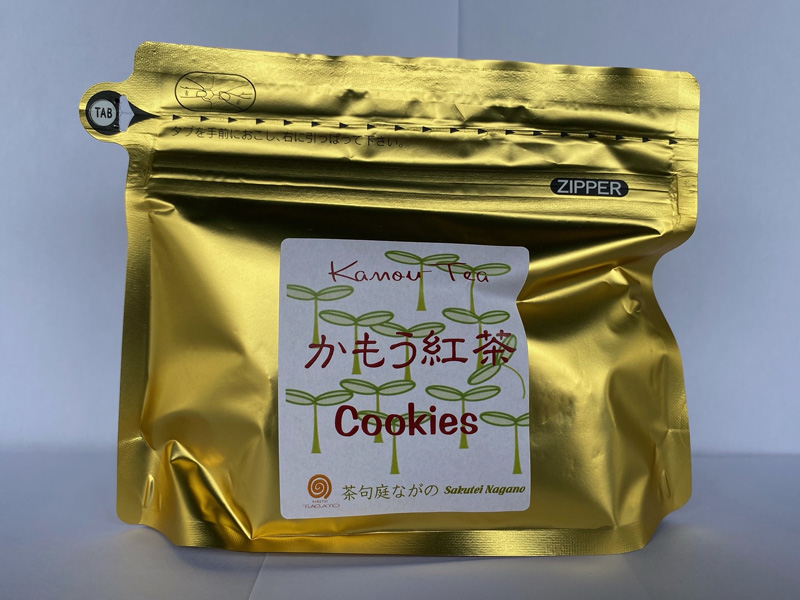

蒲生紅茶

「かもう紅茶」は、昭和30年代には紅茶販売会社に出荷していましたが、輸入紅茶の勢いに押されて生産者が減ってしまい、ほとんどの紅茶畑は杉林になってしまいました。しかし、根強い人気を誇ったこの「かもう紅茶」に再び脚光を浴びせるべく、平成14年から蒲生観光協会の有志の人たちにより「まぼろしの紅茶」として復活しました。渋みが少なく、ほのかな甘みもあり、ぜひストレートでお楽しみください。

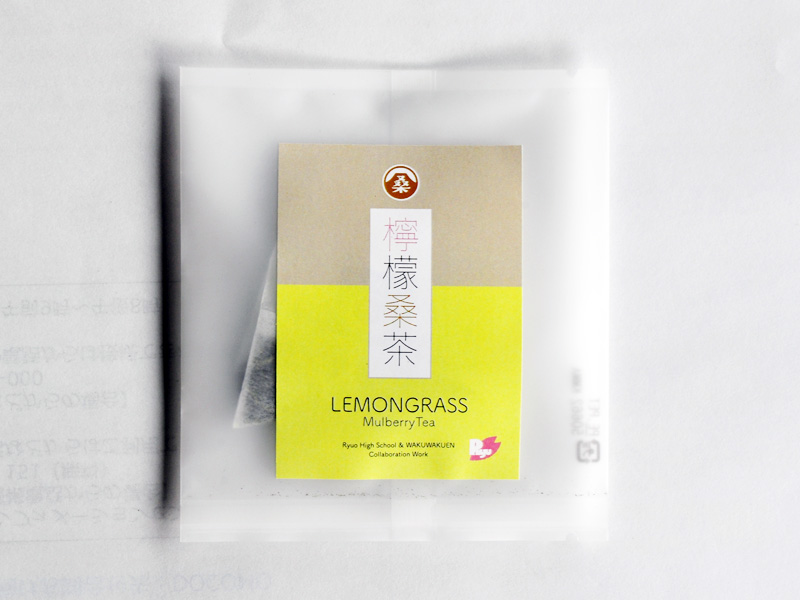

檸檬桑茶

姶良市内にあるわくわく園と龍桜高校の生徒がコラボして開発したハーブティー。桑茶の中にレモングラスがほんのり香る。龍桜高校の生徒がデザインしたパッケージもオシャレ

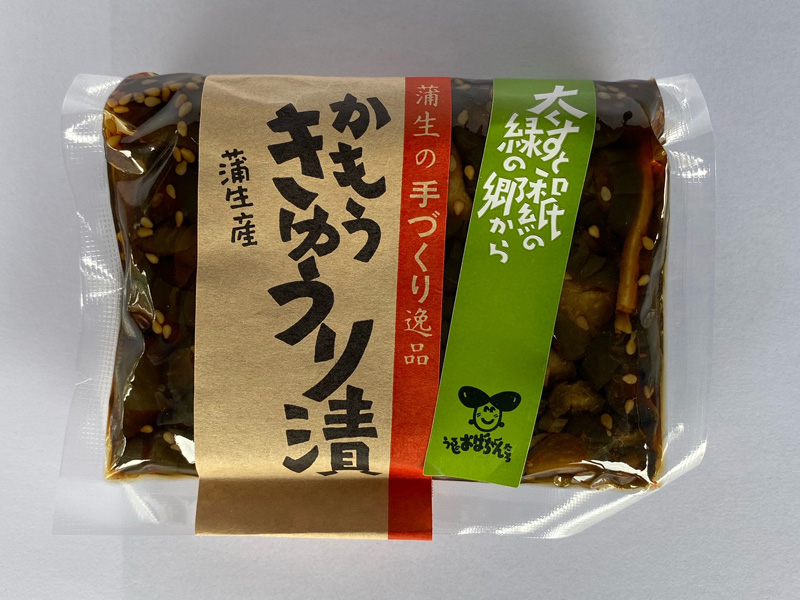

蒲生農産品加工

姶良市蒲生町漆地区の主婦たちが、蒲生で採れた筍、椎茸、大豆などの農産物を使い、添加物を使わない加工品を作っています。筍佃煮やにんにく味噌はご飯のお供にもピッタリです。

加治木農産品加工

キャロット製品は、加治木の隈原(くまはる)地区のニンジンを使用。このキャロットジュースは、隈原地区のニンジンでないと出せない色と味です。ハチミツが含まれていますので、1歳未満のお子さまには与えないで下さい。

小山田産業

小山田産業の小山田辰夫さんが作るなたね油には2つのこだわりがあります。昔ながらの圧搾法で作ること、国産のなたねだけを使用すること。化学処理を行わないため、原料のもつ独特の香りや色、味わいが残ります。小山田産業のなたね油は酸化しにくく、3回の使用でもカラリと揚がります。全国の百貨店の物産展などでも好評で、日本各地にファンを持つ逸品です。

ルバーブ製品

北海道や長野県など寒い地域が主流の野菜。葉や根っこではなく、茎の部分を食用として利用する。繊維が豊富でカリウムなどの栄養素も多く含まれている。味はやや酸味があるので砂糖との相性が良く、パイやタルト、ケーキやジャムなどに使われることが多い

味噌

帆足誠さんが作る「まるほ味噌」の「ほ」の部分には、ほんものの無添加、ほっとする懐かしい味、ほんとうの手作りの3つの意味が含まれているそう

はだか麦ぼうろ

姶良市産のはだか麦を使用した丸ぼうろ。外はサックリ、中はしっとり。丸ぼうろ好きの人にこそ食べてほしい一品

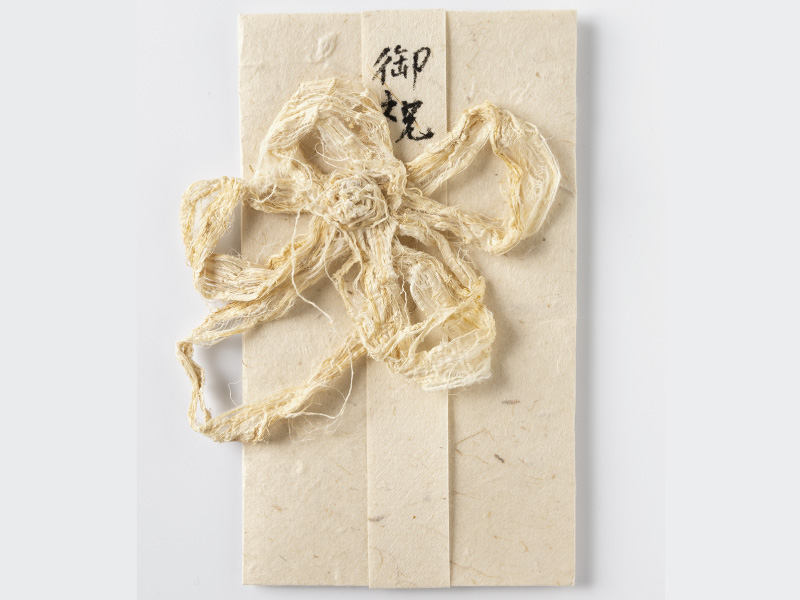

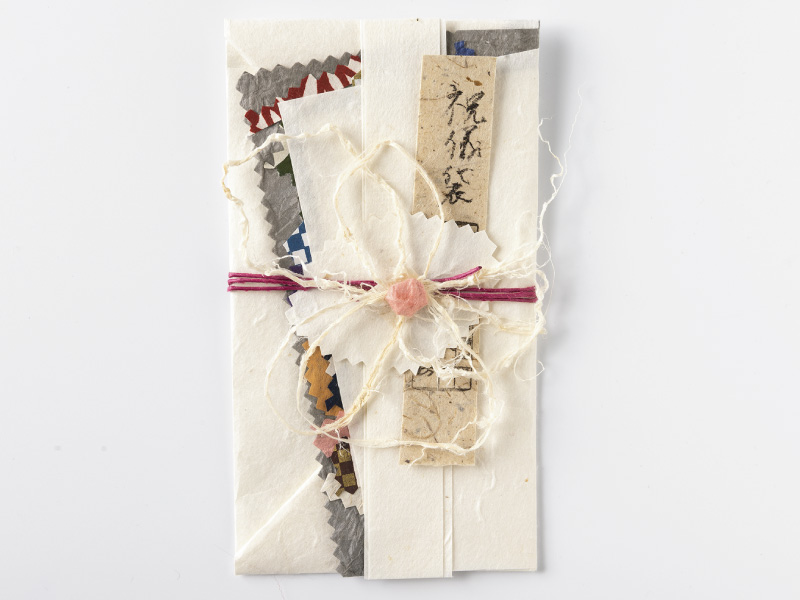

蒲生和紙

蒲生では江戸時代より郷土の農耕士族の生活の一助としての和紙づくりが行われ、約300年ほどの歴史があります。江戸時代には薩摩藩の御用紙として利用されました。明治になると製造が自由になり、約300戸にも及ぶ家で蒲生紙(かもがん)が製造されていたと言います。その後廃れてしまいましたが、現在では町無形民俗文化財であった故野村正二氏の唯一の後継者である蒲生和紙工房の小倉正裕さんが蒲生和紙の伝統を守っています。

帖佐人形

1592年(文禄元年)から始まった文禄の役〜慶長の役での朝鮮出兵の際、島津義弘は、現地の陶工たちを連れ帰り、今の姶良市帖佐で茶器などを焼かせましたが、この陶工たちは故国を偲んで慰みに土人形を作ったと言われています。後にこの技は当地の武士たちの内職品として引き継がれ、盛名を博しましたが、太平洋戦争の頃に一時途絶えてしまいました。

昭和40年頃に、帖佐人形のすばらしさを再発見し、その復興のために立ち上がったのが、故・折田太刀男さんら帖佐人形保存会のメンバーでした。窯跡の家々に眠っていた型を探し回り、製法を試行錯誤して、帖佐人形の製作・復興に取り組みました。その活動の成果が実り、今では県から”伝統的工芸品”の指定を受けています。

現在は、折田太刀男さんの孫娘・折田貴子さんが唯一その技術を受け継いでいます。近年、薩摩焼ブームということもあり、メディアに取り上げられることもしばしば。帖佐人形は、再び息を吹き返しました。

龍門司焼

島津義弘公が朝鮮から連れ帰った陶工によって作られたものがはじまりとされ、300年以上の歴史をもつ薩摩焼を代表する龍門司系の焼物。釉薬の多彩なことでも知られている、市指定無形文化財です。